当机械织机的轰鸣盖过手工编织的窸窣,当民族纹样湮没在流水线图案中,如何让非遗技艺在钢筋森林里重获新生?“畲彩织创”华南师范大学美术学院创新创业实践团队用一堂非遗实践课作出回应——4月25日,一群孩童以五彩丝线为梭,在经纬交织间解码畲族千年文化密码。这场非遗传承的"破壁实验",将古老纹样化作童趣盎然的现代教具,让濒临消逝的技艺通过稚嫩指尖重焕生机,印证着:真正的文化传承,从不是博物馆里的凝望,而应是血脉中的共鸣与延续。

【01 跃动,课堂里的非遗初体验】

4月25日下午,广州市石牌街道社工服务站内传出阵阵欢声笑语,小学生们正在专业导师指导下,用五彩丝线编织着属于自己的畲族彩带。这场由我们团队策划的"畲族彩带体验课"以"理论+实践"的创新形式,让传统技艺在稚嫩的指尖焕发新生。活动现场,孩子们首先通过多媒体课件穿越千年时空:当投影幕上出现畲族"山哈带"的古老纹样时,"凤凰衔书"的传说引得孩子们睁大好奇的眼睛;看到我们团队编织的彩带实物,他们都不约而同发出"好漂亮"的惊叹。

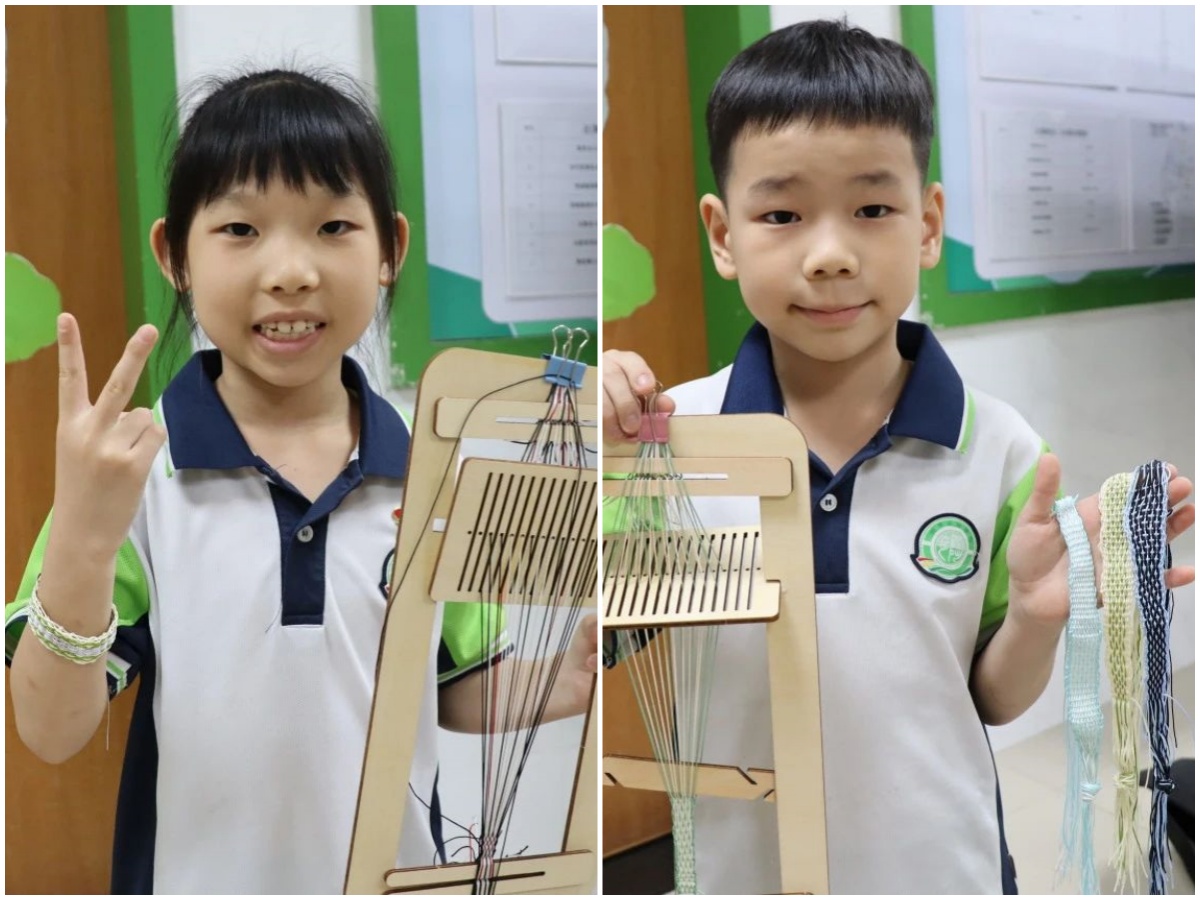

实践环节掀起了活动高潮。考虑到低龄学童的接受能力,我们研发的编织教具突破传统工艺的复杂度:木质框架固定经线,彩色玉线替代传统蚕丝。经过简化的教具和编织方法让每个孩子都能独立操作,当一根根歪歪扭扭的彩带雏形出现时,同学们都兴奋地举起来展示,和身边的同学进行讨论。在我们及时抓拍的镜头里,专注编织的小脸上洋溢着成就感的笑容。

【02 缘起,彩带中的文化根脉】

畲族彩带,又称 “字带”,是畲族民间传统手工艺织品,不仅具有装饰作用,更是畲族文化的重要载体,承载着千年的历史记忆与民族精神。每一条彩带都像是一部无字的史书,其编织技艺可追溯至唐代,保留着原始的 “意符文字”,如 “卍” 字纹象征万福不断,菱形纹寓意繁衍与母性。这些符号虽形似甲骨文,却承载着畲族先民对自然、生命和幸福的独特理解,被专家称为 “活着的文物”。

在畲族传统文化中,彩带是定情信物,更是祈福吉祥物。传说畲族女始祖三公主将报晓鸡的肠子化作彩带,寓意爱情与祝福。古时,畲族姑娘从七八岁起便学习编织彩带,将心意与祝福融入丝丝线线,作为定情之物赠予恋人,甚至在婚礼、节庆中作为重要仪式用品。

畲族彩带实物图

去年5月,我们团队获批了省级大学生创新创业训练项目计划立项,为了能够更好地展开畲族彩带和美育融合的研究,我们团队走进了广东增城区畲族村,开启一场文化寻根之旅。

畲族村位于广东省广州市增城区正果镇,是广州地区唯一的少数民族聚居村。在村中的畲族文化博物馆里,陈列的清代彩带珍品让我们震撼 —— 历经百年岁月,彩带上的花纹依然色彩鲜艳,精湛工艺令人叹服。讲解员介绍,这些彩带多由畲族妇女在农闲时创作,每一条都凝结着对美好生活的向往。

畲族服饰纹样

随后,我们拜访了畲族村非遗传承人刘燕玲老师的工作室。工作室里,满墙悬挂的彩带样品宛如绚丽的彩虹,刘老师对我们说,传承这项技艺不能只有自己参与,需要更多的人加入进来,秉持着“民族的就是世界的”的态度去发扬,才能让畲族彩带有更美好的未来, 这番话更坚定了我们推广这项技艺的决心。

与村委工作人员的座谈中,我们了解到当地政府正通过 “非遗进校园”“文创开发” 等举措,让彩带技艺焕发新生。这些鲜活的实践案例,为我们设计课堂内容提供了丰富灵感。

传承人介绍畲族编织工具和编制工艺流程

基于实地考察成果,我们将增城畲族村的特色元素融入课程设计。在教学设计方面,我们根据不同的年龄阶段进行设计,涵盖了幼儿园、小学、初高中以及成人教学,不同的年龄阶段所学习的深度也有所差异。例如这堂课的教学对象是小学低年级阶段的孩子,在课件设计上会采用更多有趣的图文来吸引他们的注意力,还会结合一些视频讲解,让课程寓教于乐。在实践的过程中,我们也会及时辅助他们完成。

课程中的视频介绍

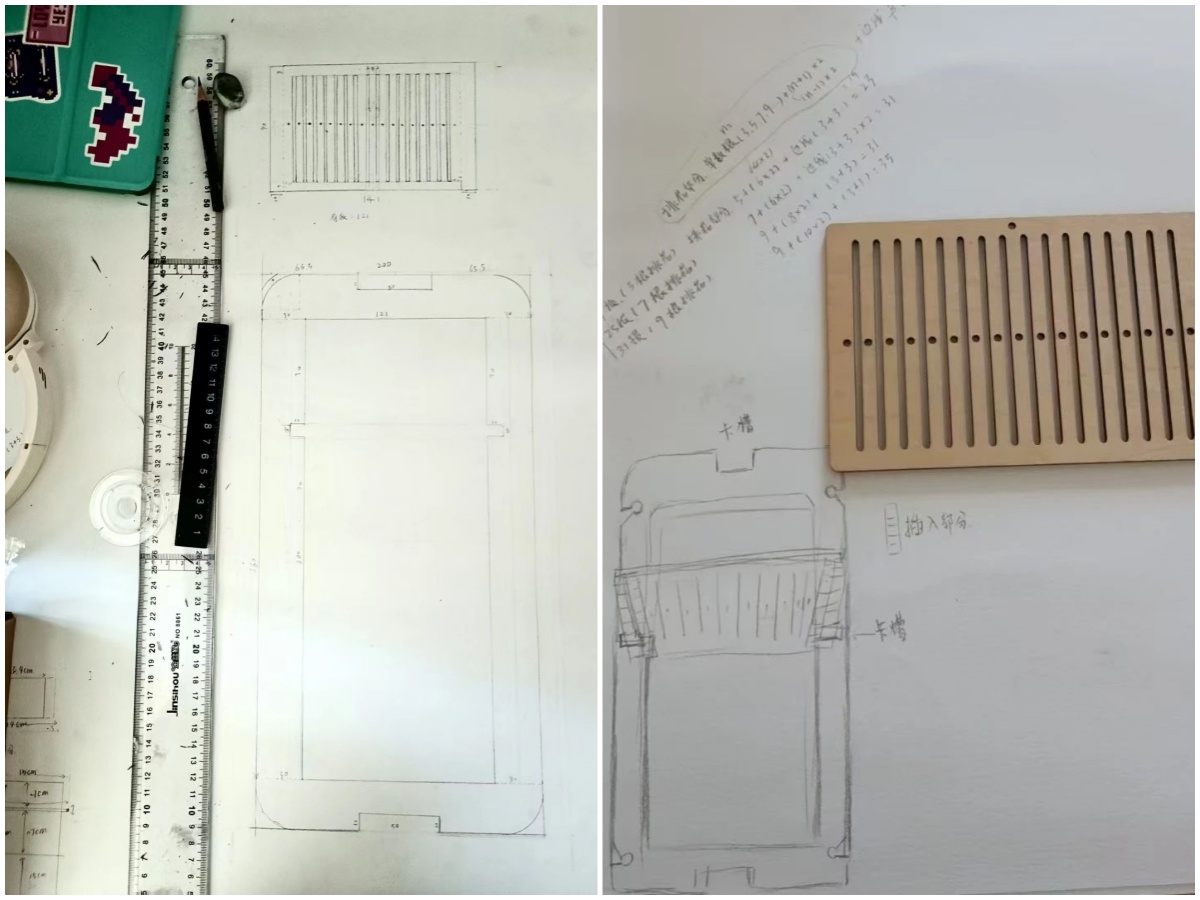

在教具设计上,我们在原有的编织工具上进行改良,设计后的教具更为易于操作,同时我们搭配多色玉线,将原本繁琐的步骤进行简化,让低年龄阶段的孩子也能做到独立操作,在动手实践中感受地域文化特色。

教具设计的部分过程

孩子们独立使用教具编制

【03 传承,从彩带到文化自信】

无论是课堂上孩子编出第一条彩带时的惊喜,还是项目团队记录传承人技法时的严谨,本质上都是在回答一个问题:如何让非遗从 “遥远的遗产” 变为 “身边的文化”?通过务实的技艺转化、贴近生活的教育设计、兼具传统根脉与现代视角的创新,项目与课堂共同证明:文化自信的培育,始于对每个纹样背后故事的认真挖掘,成于让每个人都能参与、能理解、能喜爱的具体实践。

这种努力,正是守护文化多样性、筑牢文化自信的一个关键。作为承载畲族千年文化记忆的活态载体,畲族彩带编织技艺不仅是针法与纹样的组合,更凝聚着畲族的自然观、宗教信仰与生活智慧。项目通过深入增城畲族村实地调研,系统梳理彩带的编织技艺、纹样符号及民俗内涵,记录了这一省级非遗的核心技艺,留下可追溯的文化基因图谱。课堂中,孩子们亲手编织彩带,触摸承载民族密码的纹样,实则是在完成一次跨越时空的文化对话 —— 当一条条不同色彩的畲族彩带在现代孩童的指尖重现,非遗不再是博物馆里的静态展品,而是通过亲身体验转化为可感知、可传承的活态文化。无论是走访畲族村落,探寻彩带的文化内涵,还是设计教学方案,落地实践,我们“畲彩织创”实践团队希望自己的努力能成为一座桥梁 —— 让古老的畲族彩带在现代生活中找到新的生长点,让文化自信在每个人的参与、创造与分享中,成为可感知、可延续的精神力量。

课后成果展示

团队成员合影

(左起依次为:戎睿、魏祺、石楚熙、韦子言、张惠宁)

指导教师:朱铿桦(左)李亮(右)

文字|韦子言

图片|韦子言、魏祺

初审|朱铿桦

复审|李亮

终审|黄伟波