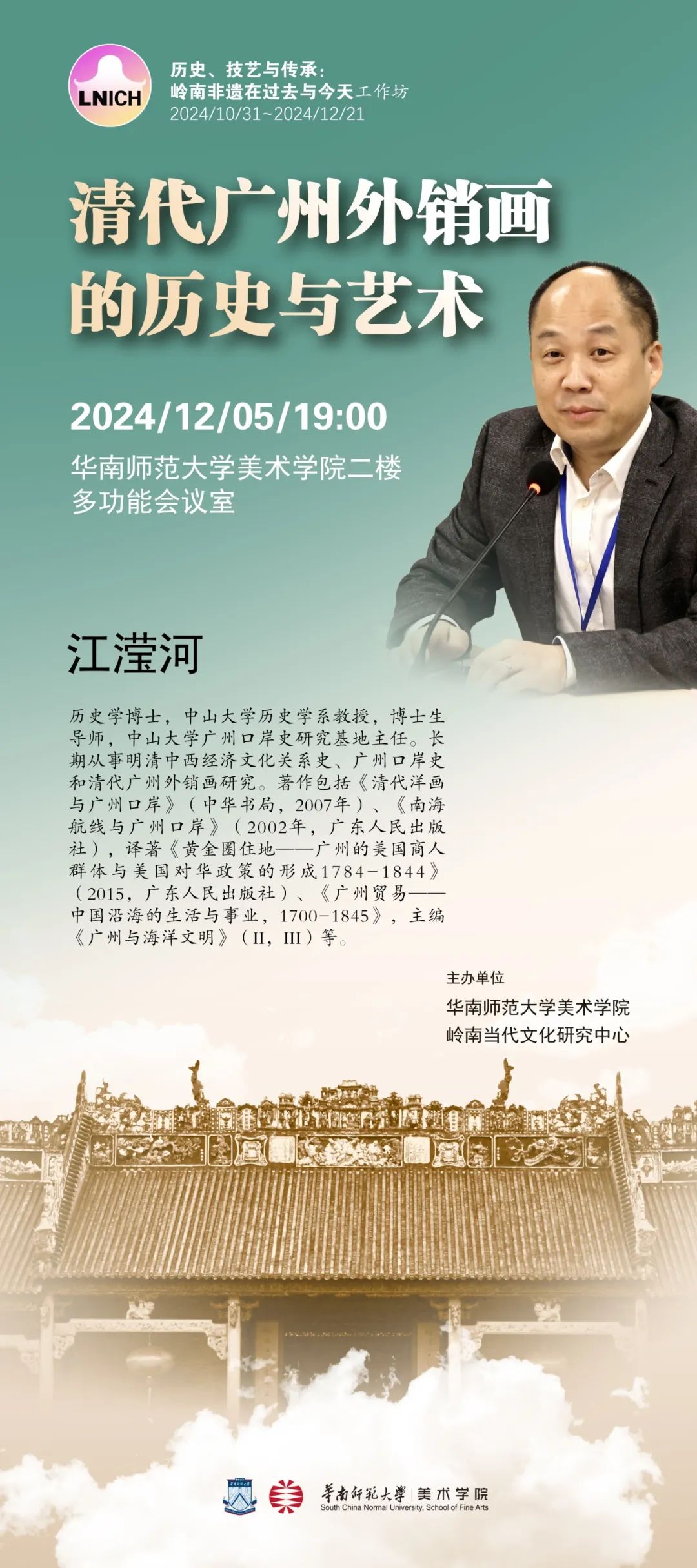

12月5日,美术学院举办了“岭南非遗系列课程讲座”的第六期活动,特邀历史学博士、中山大学历史学系教授、博士生导师、中山大学广州口岸史研究基地主任江滢河教授作《清代广州外销画的历史与艺术》讲座。江滢河长期致力于明清中西经济文化关系史、广州口岸史及清代广州外销画的研究,拥有深厚的学术积淀与丰富的实践经验,其著作《清代洋画与广州口岸》(中华书局,2007年)、《南海航线与广州口岸》(2002年,广东人民出版社)等,在学术界具有广泛影响力。讲座由通草画非遗传承人、广州市越秀区少年宫美术书法部部长苏昕老师主持。

江滢河首先全面且深入地介绍了外销画的定义及历史背景。他指出,外销画是专为西方市场绘制的绘画产品,兼具商品与艺术品的双重特质。在清代广州,外销画应运而生,最初作为贸易的附属品,但随着时间的流转,逐渐受到研究者的重视,并成为学术研究的重要对象。此外,他还提及了西方人曾将包括中国在内的印度、东南亚、日本的绘画统称为“India画”的历史背景。

随后,江滢河详细剖析了广州外销画的特色及发展。他强调,广州外销画是中国画家专为西方客户量身打造的独特艺术品,巧妙融合了西方题材与写实技巧。这些画作起初在区域性市场崭露头角,随后迅速拓展至全球市场,满足了西方人对东方文化的浓厚兴趣与探索需求。随着贸易制度的演变,外销画的风格与内容也相应发生了变化。江滢河进一步指出,外销画主要在广州的十三行商馆区创作,这里外国人居住和贸易活动密集,为外销画的诞生提供了得天独厚的创作环境。这些画作不仅融入了西方的审美需求,还深深植根于广州当地的文化和艺术风格,展现了广州作为重要贸易城市的独特地域魅力。

江滢河还深入介绍了外销画的题材与形式。他指出,外销画的题材广泛,涵盖了中国官员的服饰、刑法场景、街头行业以及自然风光等多个方面,为西方观众呈现了一个全面而生动的东方世界。在形式上,外销画同样展现出极高的多样性,包括油画、水粉画、玻璃画以及象牙细密画等多种绘画技艺,这些不同的艺术形式不仅展示了画家们的精湛技艺,也为西方收藏家提供了丰富的选择。江滢河还提到,外销画作为了解中西文化交流的重要资料,被世界各大博物馆广泛收藏,鉴赏外销画时,需要深入了解其历史背景、独特的艺术风格以及精湛的创作技巧,以充分领略其艺术魅力与价值。

讲座不仅介绍了广州外销画的历史与艺术特点,还详细阐述了外销画是清代广州为满足西方市场需求而创作的绘画产品,具有中西融合的独特性。同时,讲座还通过具体案例,如林呱等画家及其作品,展示了外销画的艺术水平和商业价值。此外,江滢河还提到了外销画在博物馆的收藏情况,如美国福布斯家族博物馆、荷兰莱顿博物馆等,并强调了外销画在广州与世界交流历史中的重要作用。

此次讲座的成功举办,不仅加深了听众对广州外销画的认识与理解,也为推动岭南非遗文化的传承与发展做出了积极贡献。

文稿|麦其涛

图片|张凤桐 张嘉敏

初审|廖智辉

复审|华年

终审|罗广 谢朝阳