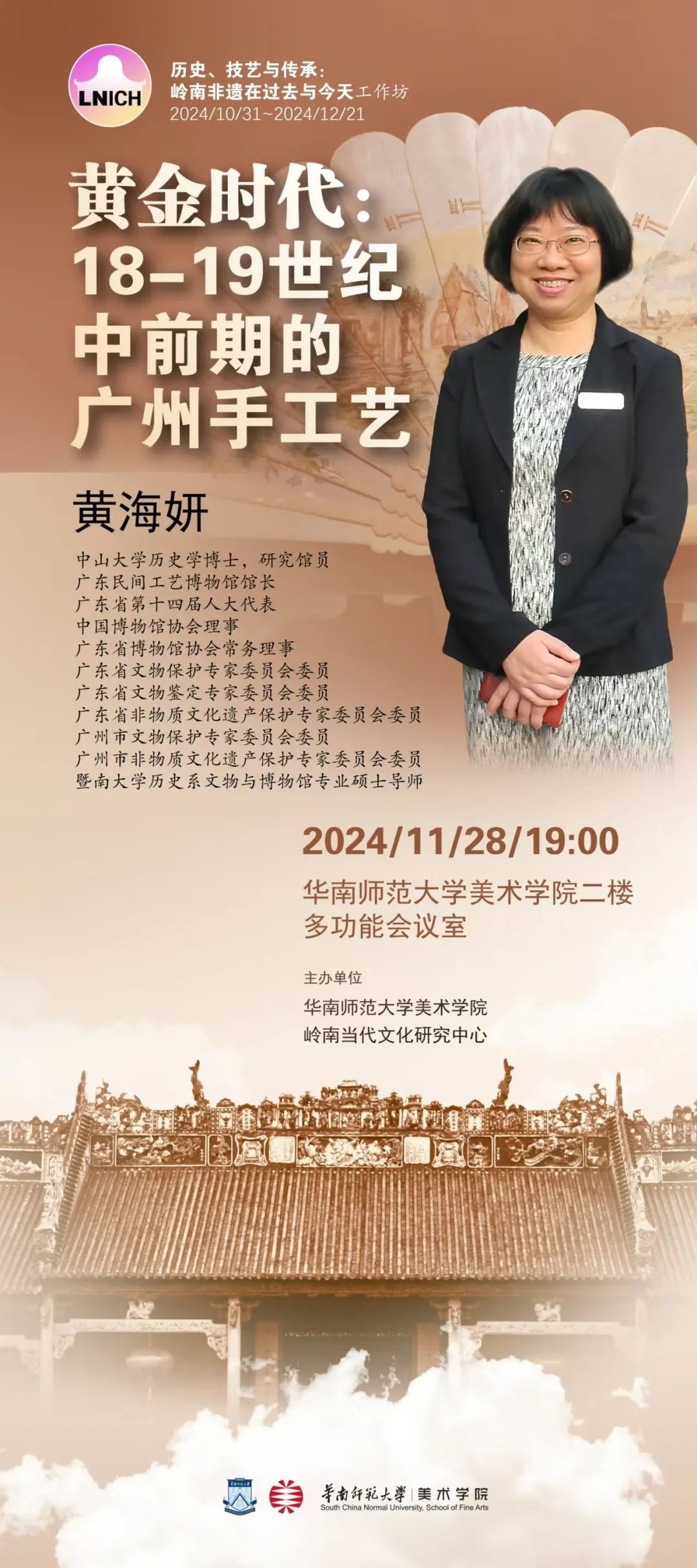

11月28日晚上,学院举办了“岭南非遗系列课程讲座”第五期讲座《黄金时代:18-19世纪中前期的广州手工艺》。特邀中山大学历史学博士、研究馆员、广东民间工艺博物馆馆长黄海妍女士作为主讲嘉宾。讲座吸引了校内近80名研究生及本科生积极参与,通草画非遗传承人、广州市越秀区少年宫美术书法部部长苏昕老师主持。

黄海妍首先对被誉为“黄金时代”的18-19世纪广州城的地理位置进行了全面且深入的介绍。她指出,自清代乾隆年间起,广州城西地区便成为手工业最为繁盛的地段,商馆和十三洋行相继在此建立,护城河玉带濠与珠江相接,舟楫货运极为便利,濠畔街也因此成为清代华南地区繁荣的经济中心,店铺和作坊林立,为广州成为海上丝路的地理枢纽奠定了基础。

接着,黄海妍基于历史文献资料,深入探讨了明清时期广州的国际贸易活动及其以出口贸易为核心的市场结构,详细论述了广州黄金时期三种主要的手工艺品类别。。她详细讲解了流传于“黄金时代”广州市场上流通的手工艺品,主要可划分为三大类:第一类为本地手工艺品,包括广作家具和广州牙雕等;第二类来自周边地区的腹地产品,以广彩瓷为典型代表;第三类是源自欧洲的产品,以广州画珐琅为范例。

在讲座的后半段,黄海妍深入分析了广州手工艺的生产与营销问题,并探讨了中国风对欧洲装饰艺术的影响。她指出,在17-18世纪,随着大量中国丝绸、瓷器和茶叶经由广州港向欧洲出口,中国艺术化的日用品,例如扇子、墙纸、漆器和家具等也相继传入欧洲,为欧洲人带来了前所未有的审美体验。这些手工艺品迅速成为当时欧洲家居陈设中的时尚物品,掀起了一股崇尚中国艺术的潮流,即所谓的“中国风”(Chinoiserie),并在18世纪70至80年代达到了鼎盛。受“中国风”的影响,广州为欧洲市场量身定制的瓷器、漆器、纺织品、家具、银器、扇子、墙纸、雕刻、象牙雕和绘画等外销艺术品大受欢迎,源源不断地销往欧美市场,广州的手工艺因此迎来了其发展的黄金时代。

本次讲座深入探讨了广州手工业的黄金时代,通过丰富的史料和生动的图例,让在场的同学们对18、19世纪广州城的中西文化交流有了更加深刻的认识,进一步了解了广州辉煌历史的细节。在讲座中,黄海妍不仅详细阐述了广州作为国际贸易中心的角色,强调了它不仅是中欧贸易的门户,更是东西方文化交融的关键节点。广州港的贸易活动不仅促进了商品的流通,也使得中西方的文化元素在此交汇,形成了独特的文化风貌。

尽管“中国风”在19世纪末逐渐消退,但广州手工业的黄金时代留下了宝贵的文化遗产和深远的影响。如今,广州的许多建筑、艺术作品和生活方式中,仍然可以看到那个时代的影子,这些历史的见证提醒我们广州曾经是世界文化交流的重要舞台。

文稿| 列悦瑶

图片| 麦其涛

初审| 廖智辉

复审| 华年

终审| 谢朝阳