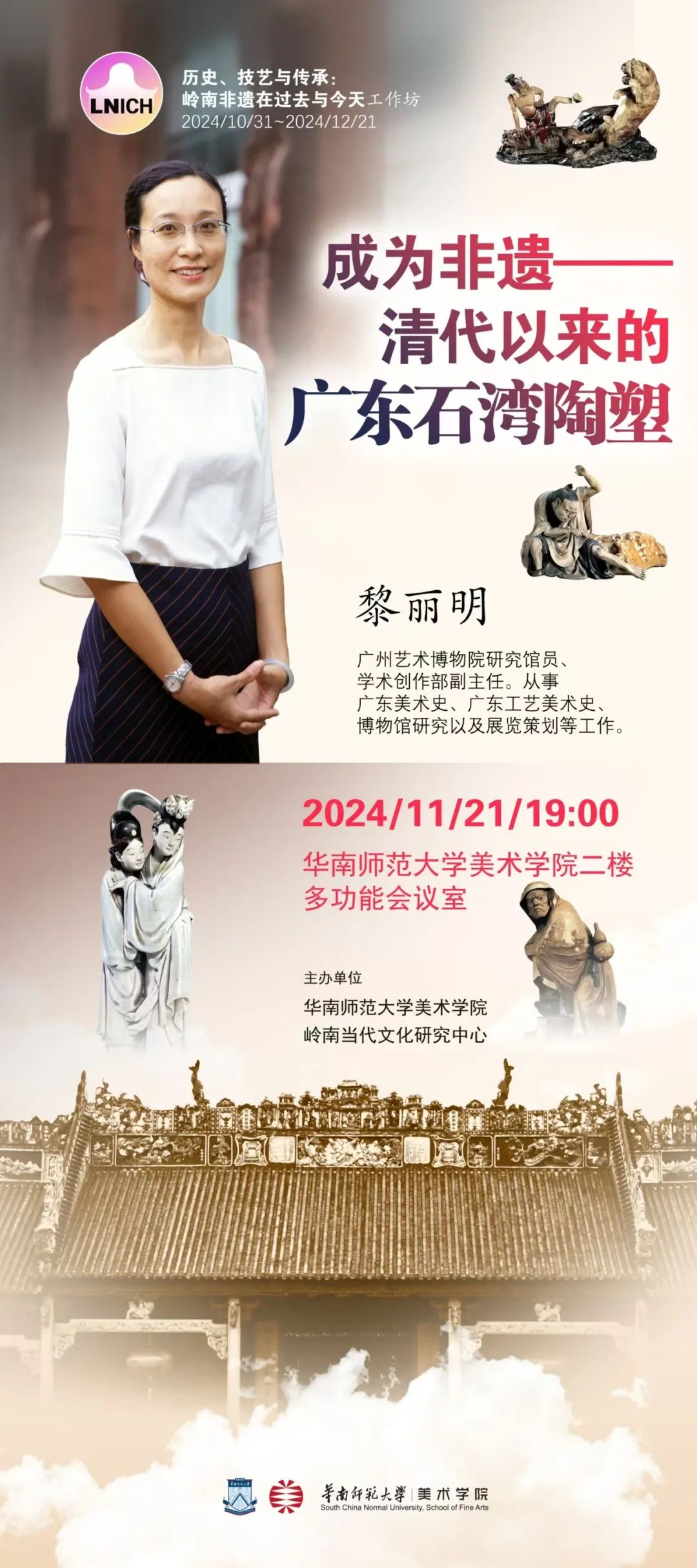

11月21日,美术学院举办“岭南非遗系列课程讲座”第四期讲座, 本次讲座特邀广州艺术博物院研究馆员、学术创作部副主任黎丽明老师作题为《成为非遗——清代以来的广东石湾雕塑》的讲座。黎丽明主要从事广东美术史、广东工艺美术史、博物馆研究以及展览策划等工作。先后主持完成多个大、中型展览的策划及实施工作,在《美术学报》、《中国国家博物馆馆刊》、《文艺研究》、《文博学刊》、《收藏家》等期刊发表论文十余篇,著有《从工匠到艺术家:20世纪中国的美术陶瓷从业者》。本次讲座黎丽明带领同学们一起走进石湾陶塑,去探索什么是非物质文化遗产,非物质文化遗产的发展历程。

石湾陶塑,是广东民间工艺的瑰宝,蕴含着深厚的历史文化价值和浓重的民俗特色。黎丽明首先从广东民间工艺博物馆(陈家祠)正面、穗城会馆瓦脊(胡志明市)等地为切入点,向现场的同学们介绍了什么是石湾陶塑。同时,黎丽明提出了“什么是非遗,为什么能成为非遗?”的问题,引导在场同学们更深入的思考。

石湾陶塑明末清初只是作为日用陶瓷的手工业品,民国时期发展成为艺术品,60年代成为民间工艺, 2006年石湾陶塑成为非物质文化遗产。黎丽明详细地介绍了石湾陶塑的发展以及它背后所蕴含着的历史文化。明末清初的缸瓦陶器,到清中后期的陶塑兴起,再到人物瓦脊的流行,石湾陶塑展现了独特的技艺与丰富的题材。黎丽明指出石湾陶塑之所以能成为第一批国家级非遗项目,离不开技艺的传承、物品的流通及展示。在这个过程中,许多大师和民间艺人付出了辛勤的努力和汗水,为石湾陶塑的传承和发展做出了巨大的贡献。

在讲座的最后,黎丽明强调了解非遗需要从“建构”、“解构”去了解非遗的故事:探寻它是怎样成为非遗?为何能成为非遗?并强调非遗除了它的定义与意义,还离不开它所带有的地方特色和民俗特点的技艺。

【讲座精彩瞬间】

文稿丨张嘉敏

编辑丨黄嘉仪

图片丨陈君怡 张凤桐

初审丨廖智辉

复审丨华年

终审丨罗广 谢朝阳